Mais où sont passés les photons de Bételgeuse ?

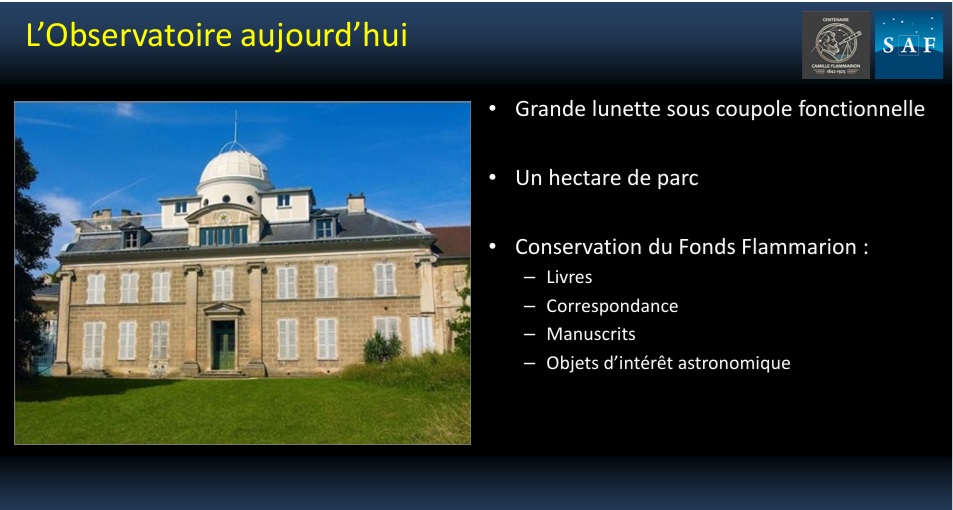

Dans le cadre de notre cycle trimestriel de conférences scientifiques ouvertes au public, M. Miguel Montargès, Astronome au LIRA et spécialiste des supergéantes rouges, présente ce soir une conférence sur les observations de l’étoile supergéante Bételgeuse par le VLT.

La conférence s’est déroulée devant un public nombreux, composé d’amateurs éclairés et de passionnés d’astronomie. L’ambiance était studieuse : chacun est venu pour comprendre ce qui s’est réellement passé lors de la baisse spectaculaire de luminosité de Bételgeuse en 2019–2020.

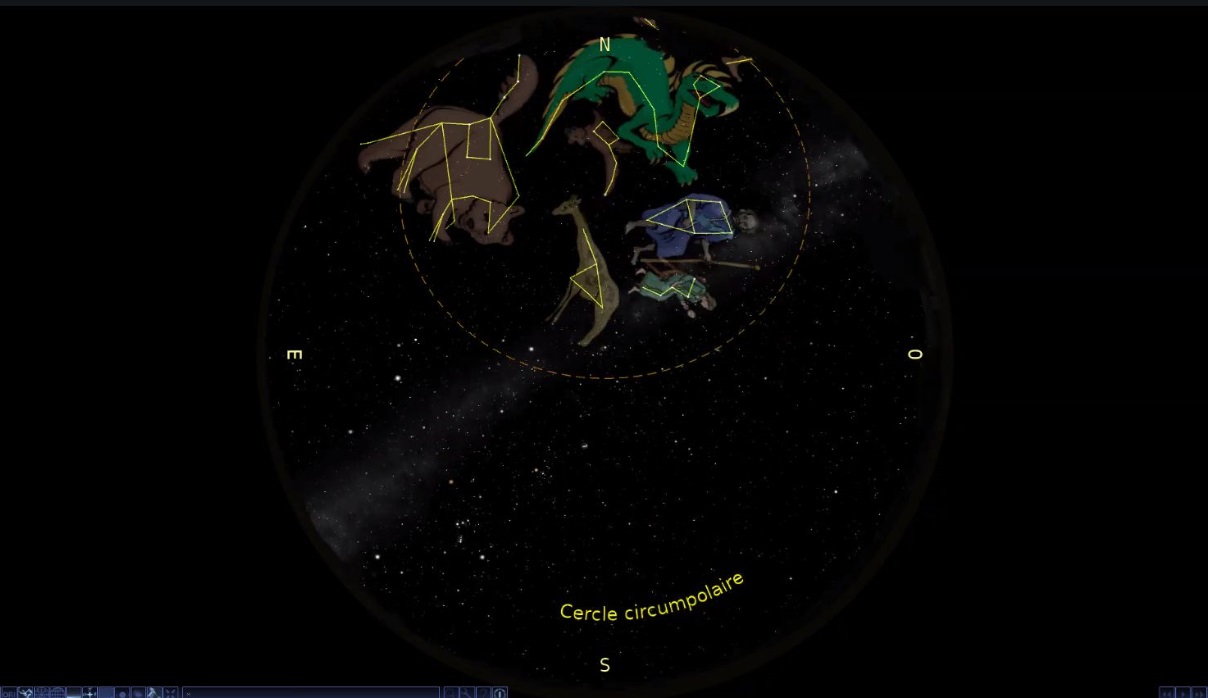

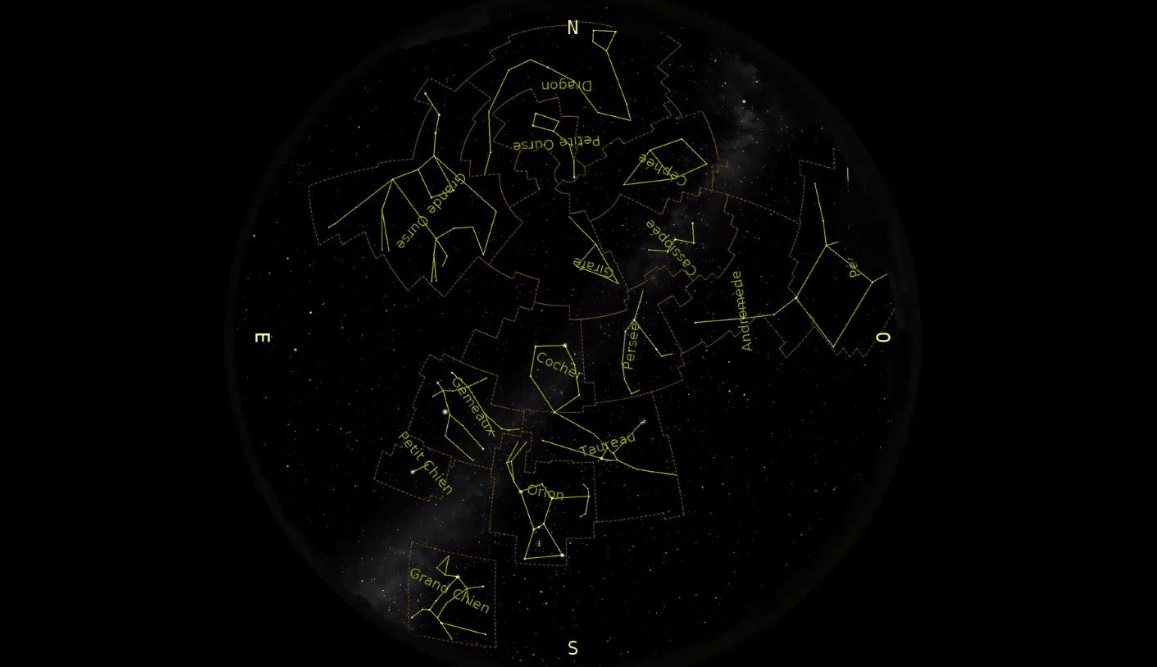

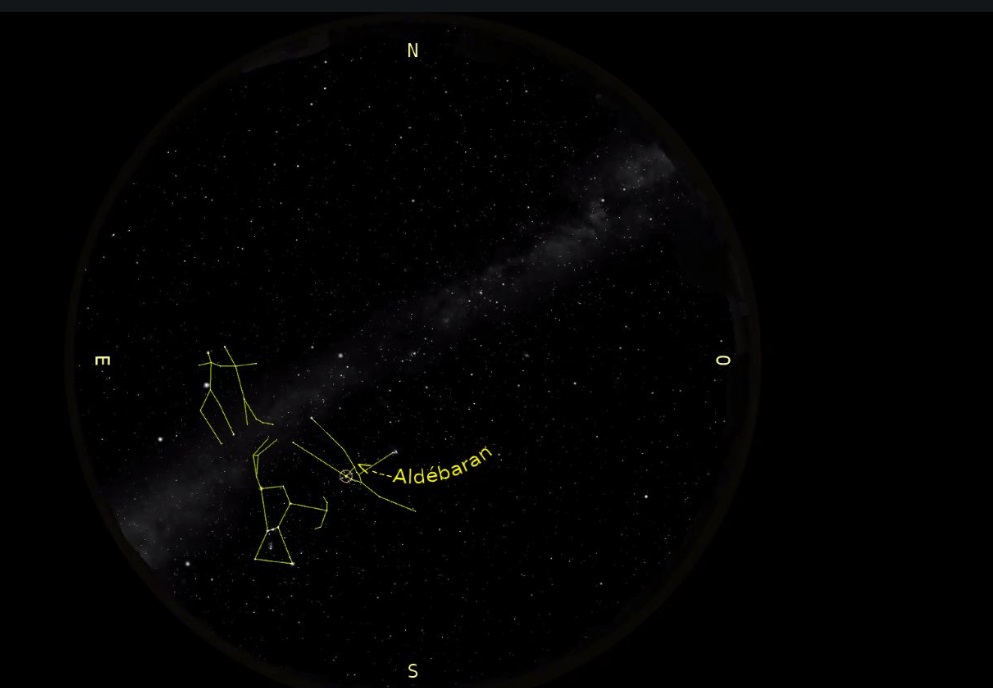

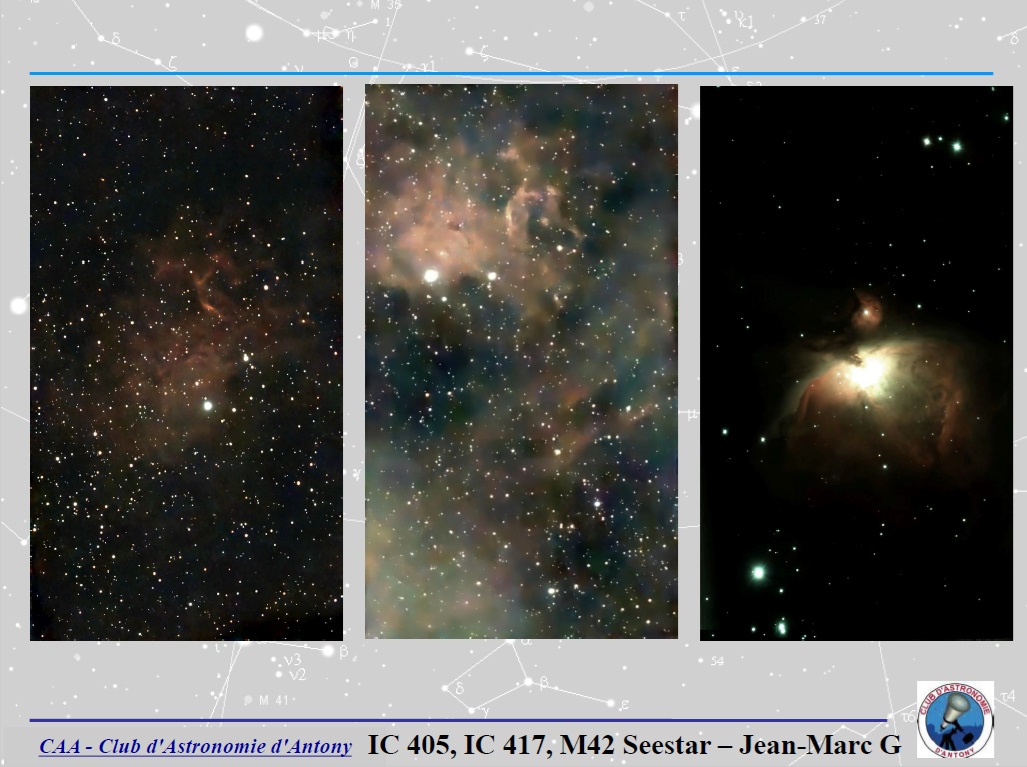

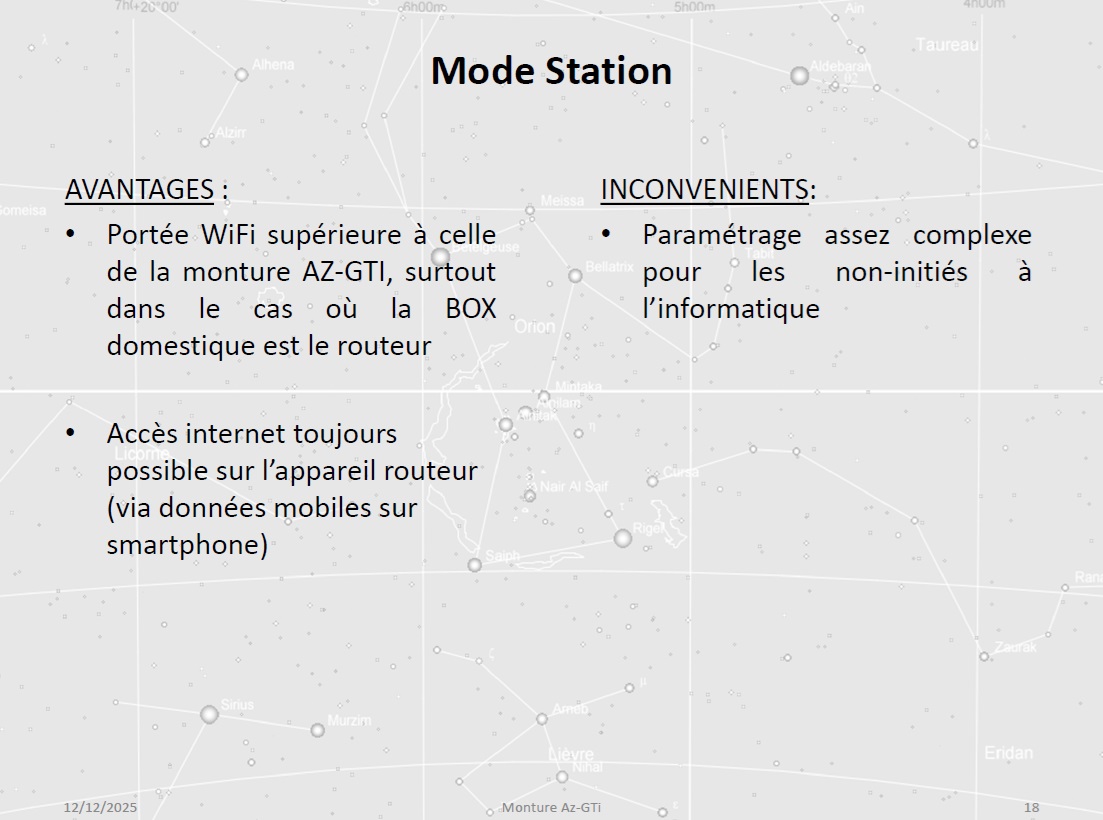

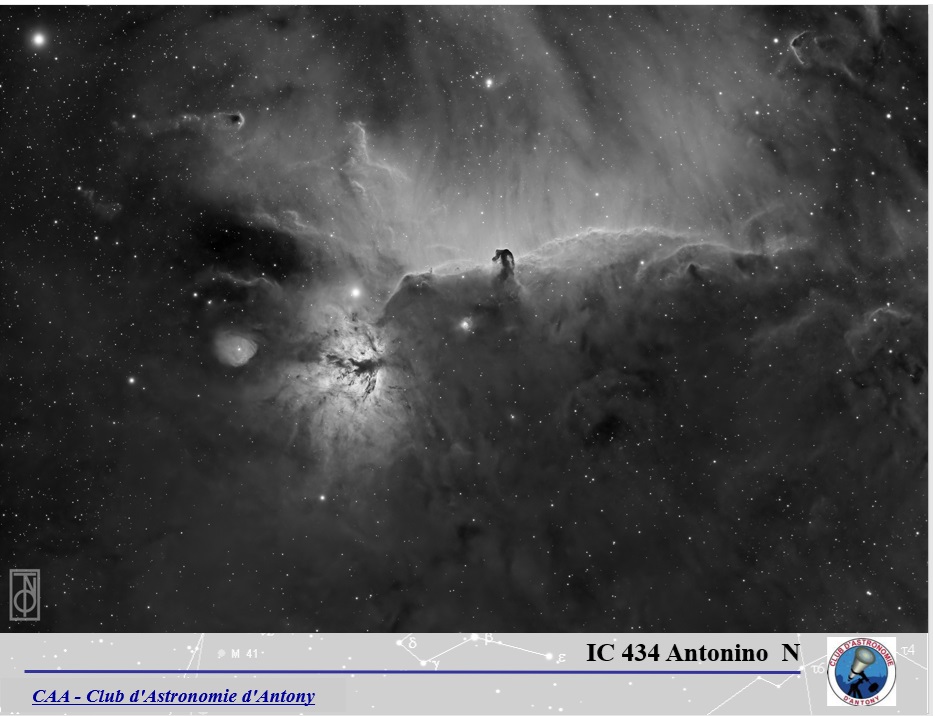

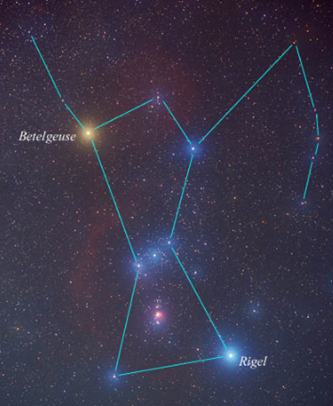

Pour commencer, Miguel Montargès replace Bételgeuse dans son décor naturel : la constellation d’Orion (ci-dessous), l’une des plus reconnaissables du ciel d’hiver.

Il projette l’image du chasseur céleste, où l’étoile rouge occupe l’épaule gauche de la figure mythologique.

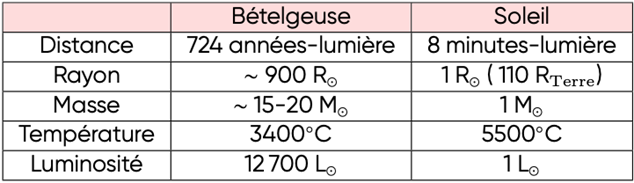

Ce qu’il faut retenir sur Bételgeuse:

Étoile instable et imprévisible : Les supergéantes rouges comme Bételgeuse connaissent des épisodes irréguliers de perte de masse et de variations extrêmes.

Impact médiatique : Les images spectaculaires ont suscité un vif intérêt mondial, mettant en lumière le travail des astronomes.

Perspectives : Le futur Extremely Large Telescope permettra d’observer la convection stellaire et la formation de poussière en temps réel.

Sa couleur rougeâtre, visible à l’œil nu, témoigne de sa faible température de surface et de son statut d’étoile évoluée. Bételgeuse se situe à environ 724 années‑lumière de notre système solaire, même si cette distance reste entachée d’une incertitude notable.

Son rayon atteint près de neuf cents fois celui du Soleil, pour une masse estimée entre quinze et vingt masses solaires. Sa température de surface avoisine les 3400 kelvins, ce qui explique sa teinte caractéristique, et sa luminosité dépasse de plus de dix mille fois celle de notre étoile.

Elle présente également des variations de luminosité selon deux pseudo‑périodes principales, d’environ 400 et 200 jours.

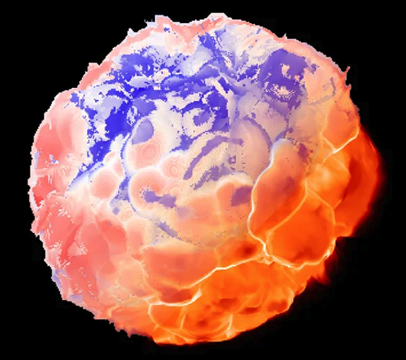

Miguel Montargès insiste ensuite sur un point fondamental : la surface de Bételgeuse n’est pas calme (cf ci-dessous). Elle est dominée par d’immenses cellules de convection, certaines pouvant atteindre la taille de l’orbite de Mars.

Ces mouvements de matière chaude et froide entraînent des variations de luminosité, créent des zones plus froides — de véritables taches stellaires — et génèrent des instabilités dans les couches atmosphériques. Ils favorisent également la formation de poussière, un élément clé pour comprendre l’événement de 2019–2020.

La distance de Bételgeuse, elle aussi, pose problème.

Contrairement à une étoile ponctuelle, Bételgeuse est immense et relativement proche, ce qui complique considérablement les mesures.

Son diamètre apparent, d’environ cinquante milliarcsecondes, est presque dix fois plus grand que sa parallaxe, qui n’atteint que cinq milliarcsecondes.

L’étoile est presque aussi grande que le mouvement que l’on cherche à mesurer. À cela s’ajoute une atmosphère étendue et irrégulière : convection, poussière, asymétries et variations temporelles rendent la « surface » difficile à définir.

Les instruments ne voient pas un disque net, mais une structure mouvante et complexe. Enfin, les modèles utilisés pour interpréter les données influencent directement le résultat final.

Ainsi, la distance de Bételgeuse n’est pas mal connue par manque d’instruments, mais parce que la nature même de l’étoile rend la mesure extrêmement délicate.

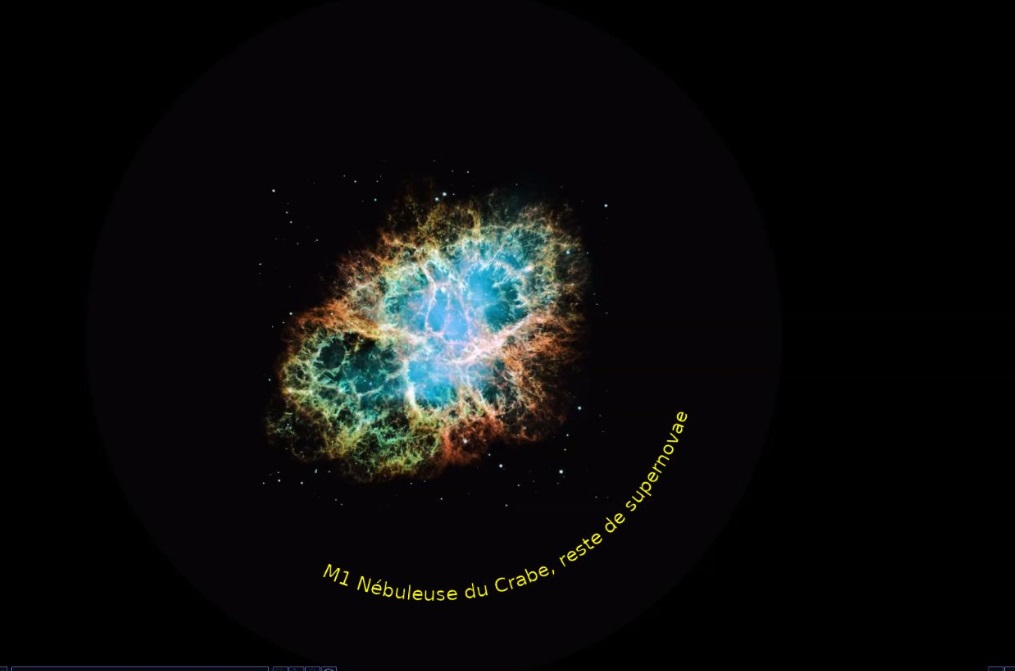

La disparition des photons

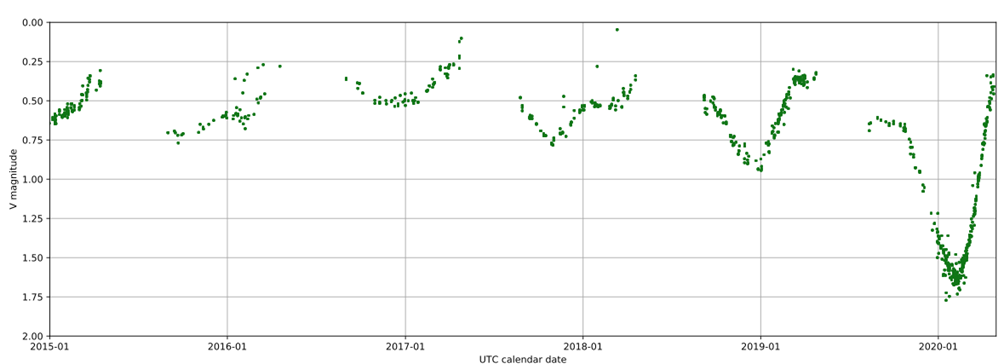

Chute brutale de luminosité : Dès décembre 2019, une baisse inédite est observée, confirmée par les astronomes amateurs et professionnels.

Réactivité scientifique : En moins de six heures, des observations exceptionnelles sont réalisées avec le Very Large Telescope, révélant une asymétrie spectaculaire sur la surface de Bételgeuse.

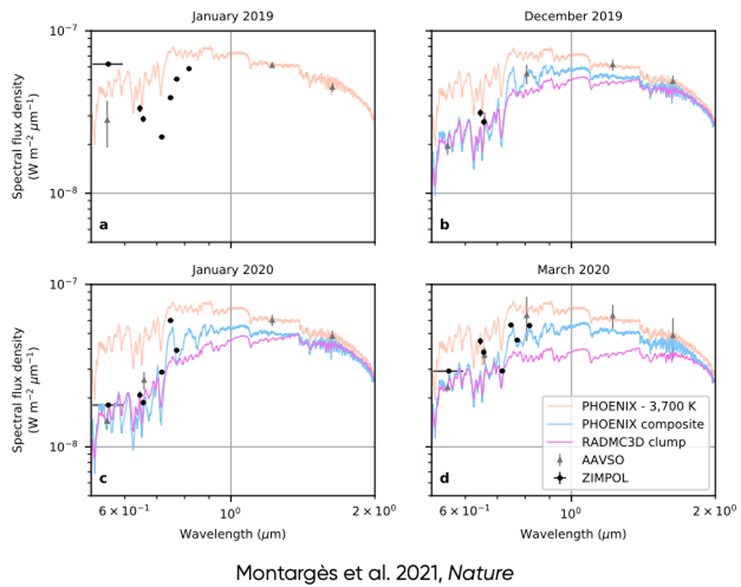

Enquête approfondie : Les analyses combinent modélisation atmosphérique (PHOENIX) et simulation de poussière (RADMC3D). La solution : un refroidissement local provoque la condensation de poussière, masquant partiellement la lumière de l’étoile.

La seconde partie de la conférence prend la forme d’un récit chronologique, presque minute par minute, des événements de l’hiver 2019–2020.

Tout commence le 7 décembre 2019, lorsqu’un message laconique publié dans un Astronomer’s Telegram signale une chute anormale de luminosité.

Les observateurs amateurs confirment rapidement la tendance, et les données de l’AAVSO montrent une baisse rapide, inhabituelle (ci-dessous).

Dans la communauté, l’inquiétude monte :

Bételgeuse est connue pour ses variations, mais jamais une diminution aussi brutale n’avait été enregistrée.

Au fil des jours, les mesures continuent de baisser. Miguel Montargès échange avec plusieurs collègues : la possibilité d’une simple conjonction de périodes est évoquée, mais rapidement écartée.

L’amplitude de la chute dépasse les variations habituelles.

Le 19 décembre, face à l’évolution rapide de la situation, il décide de déposer une demande d’observation urgente auprès du Very Large Telescope.

Le 22 décembre, une requête est officiellement envoyée à l’ESO. Il s’agit d’une demande discrétionnaire, un canal spécial permettant d’obtenir du temps d’observation en dehors des procédures habituelles, réservé aux événements astronomiques majeurs.

Miguel Montargès justifie l’urgence : la baisse est sans précédent, l’étoile est suffisamment brillante pour être observée avec une résolution exceptionnelle, et l’événement pourrait être transitoire.

La réponse arrive dans la nuit du 26 au 27 décembre.

À 00h28, l’ESO donne son accord : les instructions d’observation peuvent être envoyées immédiatement. Miguel Montargès prépare alors les blocs d’observation en urgence, depuis la page personnelle du coordinateur, car le programme n’existait pas encore dans le système.

À 01h38, les blocs sont transmis au Chili.

À 06h18, les observations SPHERE sont exécutées.

En moins de six heures, la chaîne complète — décision, préparation, transmission, exécution — est réalisée. Un délai exceptionnel dans le monde de l’astronomie professionnelle !

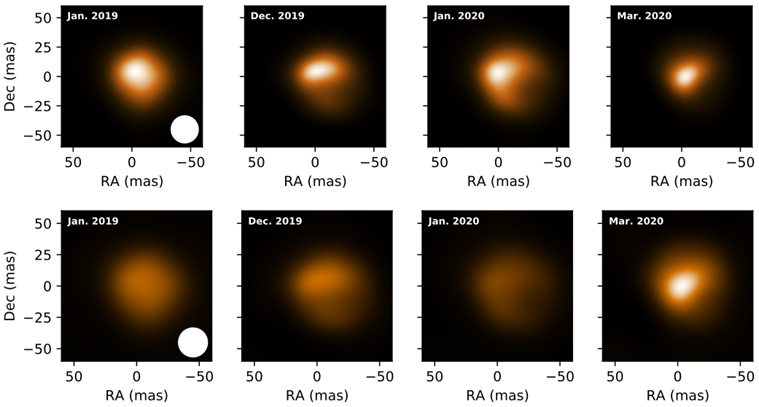

Le 29 décembre, les données SPHERE à 644.9nm (rouge) sont reçues et réduites.

Le 30 décembre, Miguel Montargès découvre les images finales. Elles révèlent une asymétrie spectaculaire : une portion de la surface de Bételgeuse semble obscurcie.

Ce premier résultat confirme que l’événement n’est pas une simple variation photométrique globale, mais un phénomène physique localisé, visible directement sur le disque stellaire.

À partir de ces images, l’équipe lance une série d’observations complémentaires avec GRAVITY et MATISSE, afin de déterminer si l’assombrissement provient d’un refroidissement local ou d’un nuage de poussière récemment formé.

Le verdict des étoiles

Après avoir présenté les observations et les premières hypothèses, Miguel Montargès consacre la dernière partie de sa conférence à l’analyse approfondie des données.

C’est là que l’enquête scientifique prend toute son ampleur : il ne s’agit plus seulement de constater un phénomène, mais d’en comprendre les mécanismes intimes.

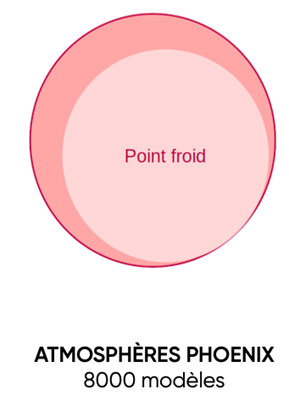

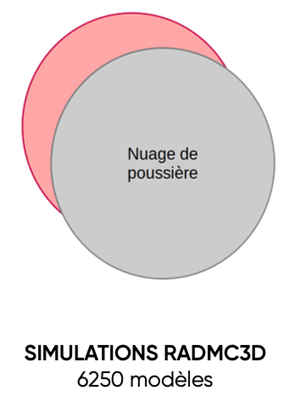

Pour interpréter les images SPHERE et les mesures interférométriques, l’équipe s’appuie sur deux outils complémentaires.

Le premier, PHOENIX, permet de simuler l’atmosphère de Bételgeuse : sa structure, sa distribution de température, l’apparence de sa surface lorsqu’une tache froide s’y développe, et l’influence de la convection sur la luminosité globale.

Les modèles montrent qu’un refroidissement localisé, de l’ordre de quelques centaines de kelvins, pourrait expliquer une partie de l’assombrissement observé.

Mais très vite, une limite apparaît : même en poussant les paramètres, une tache froide seule ne suffit pas à reproduire l’ampleur de la baisse de luminosité enregistrée depuis la Terre.

La clé du mystère apparaît lorsque les deux phénomènes sont combinés.

Une cellule convective descendante provoque un refroidissement local de la surface. Cette baisse de température crée les conditions idéales pour que la poussière se condense dans la région située juste au-dessus de la zone froide.

Le nuage ainsi formé masque alors une partie de la lumière de l’étoile, produisant l’assombrissement spectaculaire observé depuis la Terre.

Miguel Montargès rappelle que, si l’épisode est exceptionnel par son ampleur et par la qualité des observations obtenues, il n’est probablement pas unique dans la vie d’une supergéante rouge.

Ces étoiles massives sont instables, sujettes à des épisodes irréguliers de perte de masse et à des variations de surface parfois extrêmes.

Ce qui distingue l’événement de 2019–2020, c’est que la communauté scientifique a eu la chance — et la réactivité — de l’observer en direct, avec des instruments capables de résoudre la surface de l’étoile.

L’impact médiatique, lui, dépasse largement le cadre scientifique.

Les images SPHERE, spectaculaires et immédiatement compréhensibles, circulent dans les médias du monde entier. En quelques jours, elles sont reprises par les grands journaux internationaux (70000 vues sur deux semaines sur le site de l’ESO et une portée estimée de 2.3 Milliards de personnes), commentées sur les réseaux sociaux et interprétées, parfois de manière excessive, comme le signe avant-coureur d’une supernova imminente.

Miguel Montargès souligne que cette médiatisation, bien qu’elle ait parfois amplifié les inquiétudes, a eu un effet positif : elle a mis en lumière le travail des astronomes et l’importance de surveiller les étoiles évoluées.

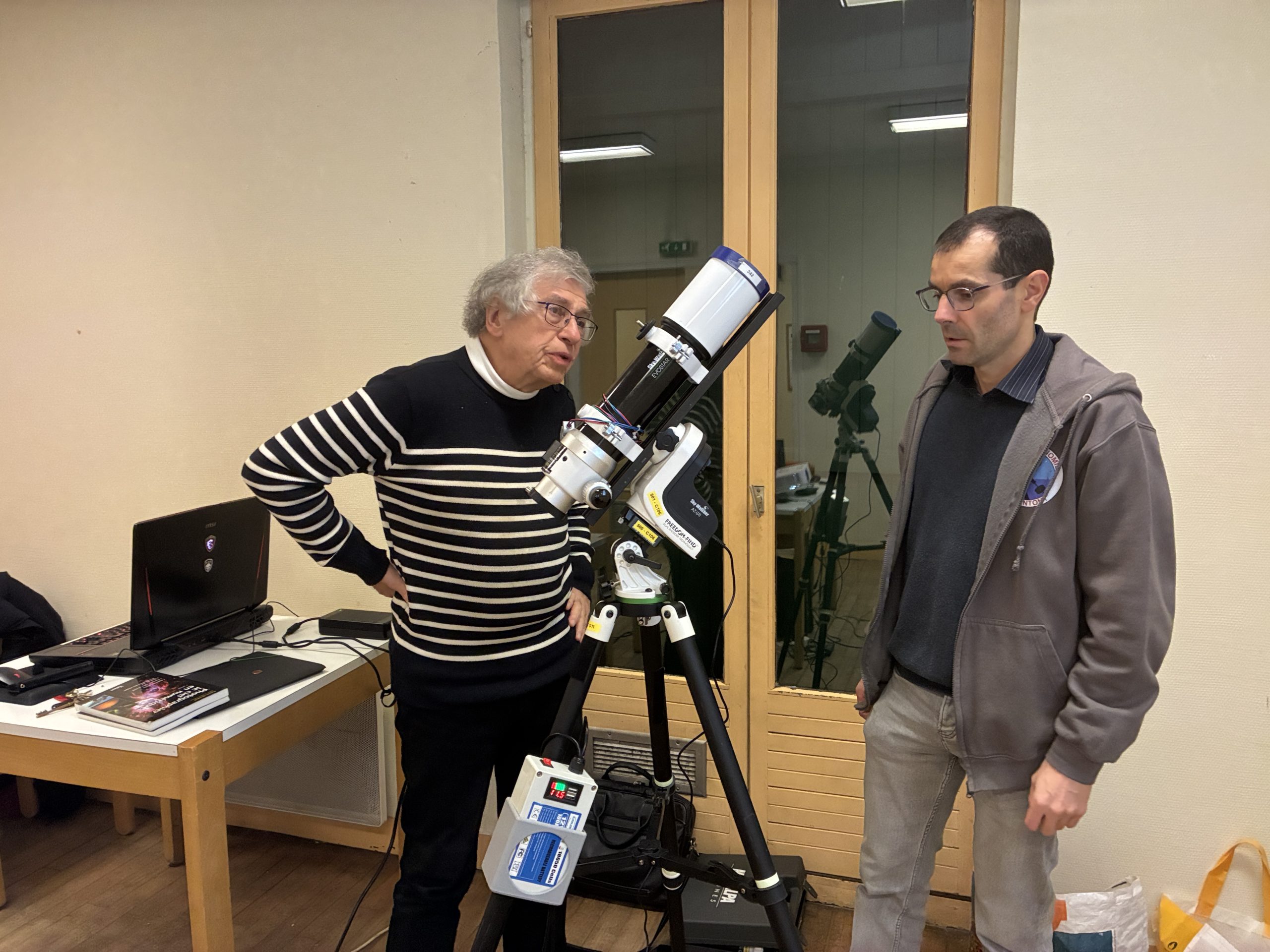

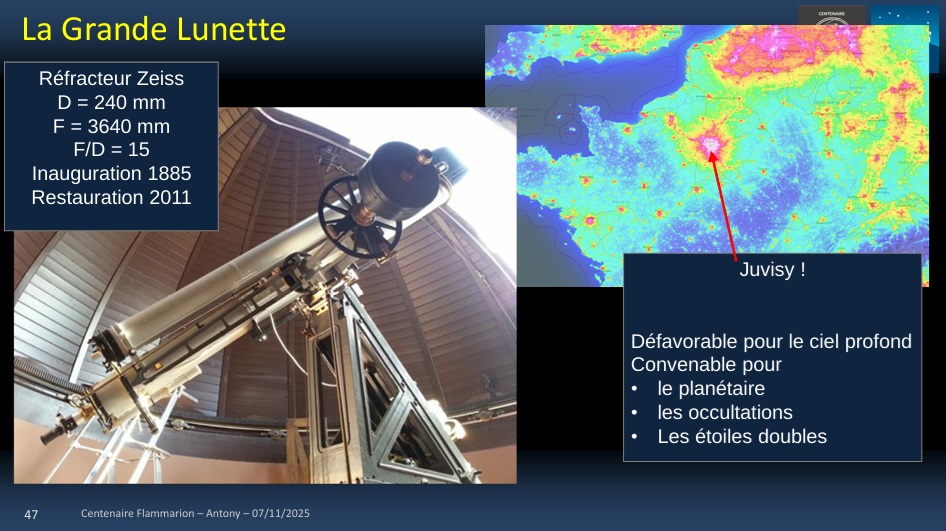

Quant au futur Extremely Large Telescope (ci-dessus), il offrira une résolution sans précédent, permettant d’observer la convection stellaire presque en temps réel et de suivre la formation de poussière sur des échelles de temps de quelques semaines.

Miguel Montargès referme ainsi l’enquête, tout en rappelant que Bételgeuse reste une étoile imprévisible.

L’événement de 2019–2020 a offert une occasion unique d’observer un phénomène rare et a ouvert de nouvelles pistes pour comprendre les dernières phases de vie des étoiles massives.

Notre club restera à l’écoute des nouvelles découvertes sur Bételgeuse et sur l’évolution des supergéantes rouges. Miguel Montargès viendra certainement nous en reparler lors d’une prochaine conférence.

Nous remercions chaleureusement notre conférencier pour son intervention et ses explications passionnantes, ainsi que Bruno P pour le compte-rendu.

@Michel